Pour combattre l’obscurantisme et les superstitions des siècles passés, les philosophes des Lumières ont voulu, à la mort de Louis XIV, renouveler le savoir par l’utilisation de la raison.

Ils ont remis en question la toute-puissance de l’Église qui exigeait de ses fidèles une foi aveugle. En cela, ils ont apporté en France cette Lumière dont il est question aujourd’hui.

Dans les salons et les cafés littéraires, hommes et femmes lettrées discutent arts, sciences, philosophie et politique. L’esprit de la révolution y germe doucement, comme celui des droits de l’Homme.

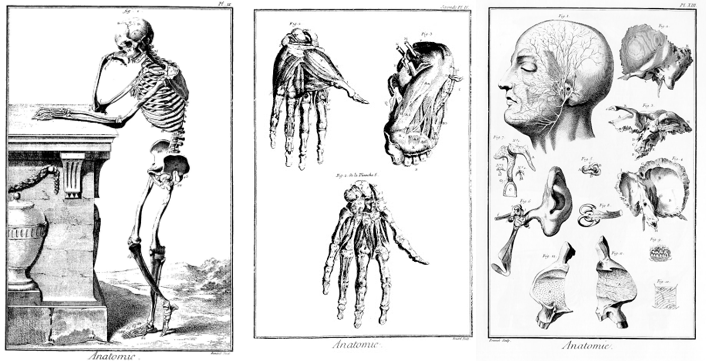

Diderot et d’Alembert lancent un chantier majeur qui symbolise, à lui seul, le siècle des Lumières : l’Encyclopédie. Ce n’est pas seulement une synthèse des savoirs de l’époque, mais une œuvre politique, qui reflète l’esprit de progrès et de tolérance. Le public l’adore, l’Église la condamne. Le pape demandera aux catholiques, « sous peine d’excommunication, de brûler les exemplaires en leur possession ».

Si les philosophes français posent les bases de la Révolution de 1789, ils ont été grandement inspirés par les penseurs anglais. Un siècle avant eux, ils révolutionnaient la science, la philosophie et l’économie, avant d’enflammer la France, l’Europe entière et même… l’Amérique !

La déclaration d’indépendance des États-Unis en témoignera. Tout comme la Constitution américaine (1787) qui tire son principe de séparation des pouvoirs de « l’Esprit des lois » de Montesquieu.

Les Lumières ont éclairé le monde au XVIIIe et certains pensent, deux siècles plus tard, qu’il serait peut-être temps de les rallumer dans toute l’Europe.

Bon à savoir:

Le français, la langue des Lumières.

- Saviez vous qu’au XVIIIe, l’Europe parlait français ? Dans de nombreuses cours européennes, à Vienne, Saint-Pétersbourg, les élites cultivées échangent et lisent en français : c’est la langue de l’esprit, de la conversation. On lit Rousseau en Grande-Bretagne, Montesquieu et Diderot en Hollande, Voltaire partout en Europe. Les idées des philosophes se diffusent, la langue française aussi : elle devient à la place du latin une langue de communication internationale… « Ainsi » écrit Marie-Bernard Clément en 1785, « la Langue Française ne doit plus être appelée que la Langue de Voltaire : sans lui , ce serait une Langue déjà morte pour le reste du Monde« .